荆州望山桥楚墓再有重大发现 出土竹简和宝剑(图)

摘要: 荆州望山桥一号楚墓的发掘进程,一直备受关注。15日,又有让人惊喜的发现:在墓中出土了两把精美的宝剑以及竹简。15日上午,在该墓东室和西室各出土了一柄青铜剑。东室出土青铜剑剑鞘完好,剑格处镶嵌有绿松石。

荆州望山桥一号楚墓的发掘

荆州新闻网15日消息(记者 李芬 冉秋实)荆州望山桥一号楚墓的发掘进程,一直备受关注。15日,又有让人惊喜的发现:在墓中出土了两把精美的宝剑以及竹简。

望山桥一号楚墓 15日出土两把青铜剑

望山桥一号楚墓 15日出土两把青铜剑

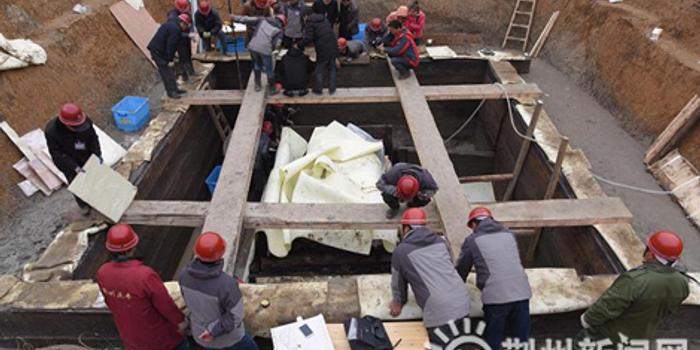

荆州望山桥一号楚墓考古队领队贾汉清介绍,15日考古队的主要工作是清洗西室、南室和东室。经过前一个星期的磨合,考古队工作进展迅速、高效而有序。

考古现场塔吊上下来回,新发现接连不断。15日上午,在该墓东室和西室各出土了一柄青铜剑。东室出土青铜剑剑鞘完好,剑格处镶嵌有绿松石。西室出土的青铜剑,完好存放于彩绘漆剑盒之中,剑鞘清晰可见。但是很遗憾在剑的外观上,并没有发现铭文。贾汉清介绍,与著名的越王勾践剑相比,望山桥一号楚墓今天出土的两把宝剑,做工不一样,无暗格。

剑是古人随身佩带的兵器,盛行于战国及秦、汉。荆州已出土春秋战国时期的青铜剑多达数千柄,尤以1965年望山一号墓出土的越王勾践剑最为著名。荆州博物馆现藏有越王鹿郢剑、盲姑剑、州勾剑、不光剑四代越王剑,是全国藏有越王剑最多的博物馆。此次出土两柄青铜剑,是否仍为越王剑呢?

“宝剑不可得,相逢几许难。”为确保文物安全稳妥,两柄青铜剑15日未能出鞘。墓中究竟藏有几把青铜剑?何时所铸?何人所用?有无铭文?有何渊源?我们期待在下一步的考古发掘中能有新的线索可供探寻。

考古专家惊喜发现 有记载文字的竹简出土

楚墓中出土竹简

考古专家一直十分期待,在这座楚墓中出土竹简。15日,考古人员在南室和北室发现了大量竹片。一直在现场的荆州市文物保护中心主任方北松,是竹简“复活”技术方面的专家。他曾用自行研制的方法,将里耶秦简一一复原,轰动中国考古界。下午,方北松在刚出土的竹片中不断寻找,用水清洗,期待能够发现竹简。功夫不负有心人,在看了数十块竹片后,下午接近17时,方北松惊喜地找到了一块竹简残片,上面有4个墨书文字。

楚墓中出土竹简

荆州博物馆馆长王明钦介绍,竹简的出土,不仅真实地填补了历史空白,更重要的意义还在于为我们客观地还原和修正历史。一般来说,竹简上会记载墓主人的姓名、身份等相关信息。可以将埋藏在地下千年的历史,逐一还原在世人面前。

出土文物110多件 16日下午将清理棺室

经过仔细研究,考古队决定15日用水洗的方法对东室淤泥进行清理。在里面出土了精美的碧玉佩和珩。在西室出土了两面铜镜等前几天没有见过的文物。此外,在南室还出土了铜戈。还有大量的文物将运回室内后再进行清理。特别值得一提的是,今天还出土了一个漆木双头镇墓兽。

荆州望山桥一号楚墓出土文物

荆州望山桥一号楚墓出土文物

截至下午16时,荆州望山桥一号楚墓今天共出土文物约110件。

考古队队长贾汉清介绍,按照目前考古发掘的进展,16日下午,将可以对棺室进行清理。

小链接:

青铜剑:

是佩带的手持短兵器。佩剑不但可防身,而且也代表了佩剑者的等级身份,并炫耀富有。《考工记·桃氏》记士阶层由于有上士、中士、下士的层次区别,因而佩剑的尺寸与重量亦有不同的规定,宝剑谓之“上制上士”、“中制中士”、“下制下士”,这也就是《左传·庄公十八年》所云:“各位不同,礼亦异数。”

青铜剑主要由剑身与剑茎两部分组成,每一部位都有名称。剑身前端称“锋”,剑体中线凸起称“脊”,脊两侧成坡状称“从”,从外的刃称“锷”,合脊与两从为“腊”。剑把称“茎”。茎主要有扁形与圆形的两种。茎和身之间有的有护手的“格”,格又称“卫”(璏)。茎的末端常有圆形的“首”,首又称“镡”。茎上有的有圆形的“箍”。茎上常以绳缠绕,绳称为“缑”。剑鞘也谓之“室”。短剑也称“匕首”。

竹简:

战国至魏晋时代的书写材料。是削制成的狭长竹片(也有木片,称木简),牍比简宽厚,竹制称竹牍,木制称木牍。均用毛笔墨书。册的长度,如写诏书律令的长三尺(约67.5cm),抄写经书的长二尺四寸(约56cm),民间写书信的长一尺(约23cm),因此人们又称信为“尺牍”。在湖南长沙、湖北荆州、山东临沂和西北地区如敦煌、居延、武威等地都有过重要发现,其中居延出土过编缀成册的东汉文书。